一般社団法人を立ち上げから1年。早稲田大学での学びも踏まえながら、高齢化が進行する透析医療の現場が抱える課題に向き合い、本来あるべき「優しい医療」をいかに取り戻すか、そのためにデジタル技術をどう活用するかについて、学会で発表を行いました。

演題タイトルは、「高齢者における最適な血液浄化療法〜デジタル社会における寄り添い型医療の実践〜」です。

透析医療現場には多くの困難が存在します。私自身も日々、その壁にぶつかりながら、もがきながら歩んできました。とりわけ、高齢び血液透析患者さんにおいては、「どのダイアライザーを用い、どの条件で治療を行うか」以上に、「どうやって透析を続けていくか」という命題が重くのしかかってきます。ここでは、現場で特に深刻と感じる課題を3つ取り上げました。

【多疾患併存】

75歳以上では64〜80%の方が複数の慢性疾患を併存していると報告されています。高血圧と不整脈、喘息と花粉症と不眠症、など、その組み合わせは実に多様です。

それぞれの疾患に治療ガイドライはあるものの、多多疾患併存状態に対する標準化された治療指針は存在しません。最終的な治療方針は、主治医の裁量に委ねられます。本来、それは患者一人ひとりと丁寧に向き合う医療のあるべき姿です。しかし、現場には時間が足りません。説明、連携、調整、文書作成……日常業務に追われる中で、「本当はもっと丁寧に関わりたかった」「でも、今日も時間がない」そんなジレンマは医療者にとって共通の“モヤモヤ”かもしれません。

【フレイル・通院困難】

加齢による身体機能の低下は、いずれ誰にも訪れます。

歩行困難になると、週3回の通院を要する血液透析患者にとって、通院自体が大きな負担になります。家族の送迎が難しければ、送迎サービス付きの施設への転院が必要になることも。さらに、介護認定の申請や保険の手続きなど、医療と介護の間をつなぐ調整力が求められます。医療と介護が“車の両輪”としてしっかりかみ合わなければ、在宅療養の継続は困難です。

【ポリファーマシー】

多疾患を抱える患者では、薬の種類も増えていきます。そして高齢になるにつれ、主病名や治療の優先度も変わっていきます。

50代では「腎不全」が中心でも、

70代では「狭心症」、

80代では「パーキンソン病」や「嚥下障害」などが主病名となることも。

「今、この患者さんにとって一番大切なことは何か」を見極めながら、減薬の判断を含めた適切な処方が求められます。

これらの課題を一気に解決する魔法は存在しませんが、「情報共有」「連携強化」「構造化データ管理」といったデジタル技術の活用が、解決への糸口を与えてくれると考えています。

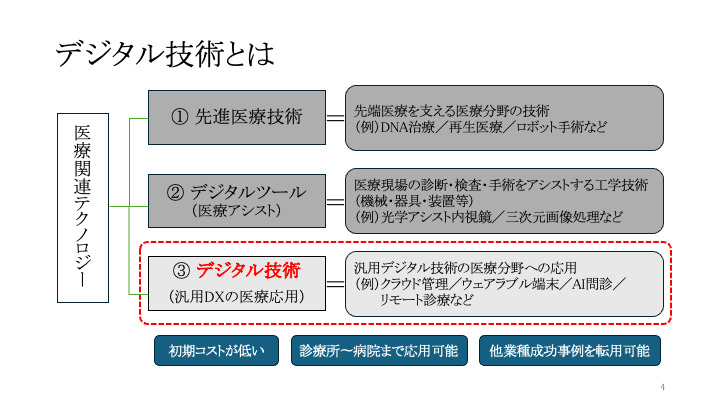

医療関連テクノロジーは多岐にわたります。下記のように大きく3分類したうち、「デジタル技術」に着目し、具体的な活用法について整理してみました。

<1> 先進医療技術:再生医療、ロボット手術、遺伝子治療などの先端技術

<2> デジタルツール:光学アシスト内視鏡や3D画像処理など医療工学的な支援技術

<3> デジタル技術:クラウド、AI問診、ウェアラブルデバイス、オンライン診療など、汎用デジタル技術の医療応用

今回、私たちは3つ目の「汎用デジタル技術」の医療応用に注目しました。初期コストが低く、中小規模の医療機関にも導入可能。さらに、他業種の成功事例を転用できるという利点もあります。

そして、デジタル技術を活用し、3つの「できる」を目指します。

(1) 個別最適な治療の支援

- アリアドネ手法でプロブレムリストを視覚化

- Excelなどを活用したデータ構造化と自動出力

- 予後シミュレーションによる治療方針の共有

(2) オンライン診療とAI問診の活用

- 患者さんが「今、受診すべきか」を判断しやすく

- 医療者との接点を増やし、重症化や緊急受診を回避

(3) ウェアラブル端末と在宅療養支援

- APDや各種モニタリング機器を活用した遠隔管理

- 安定期は在宅療養を継続、不安定期は迅速に医療と連携

かつて、私は「デジタル技術」に対して冷たい印象を持っていました。しかし今は、こう考えています。

“優しい医療”を支える力強い味方、それがデジタル技術。

人に寄り添う視点を見失わず、Digital(デジタル)とAnalog(アナログ)の最適なバランスを探りながら、これからも現場の負担軽減と患者さんのQOL向上に取り組んでいきたいと思います。